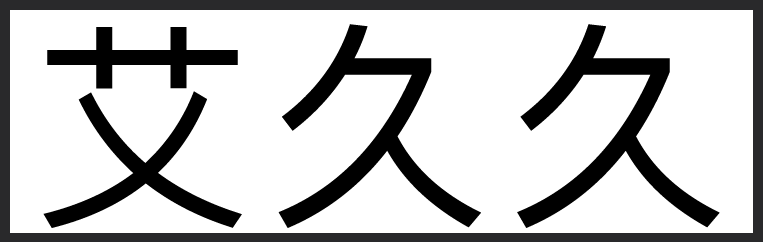

金瓶腐花 一

- 猛鬼探彭山

- 2022-07-03 16:40:10

亲王庶子×心机乐伶

预警:两个人沾点血缘

啵娶了亲,但没什么实质关系

微微虐~

“二公子,您多替我向六公子美言几句吧,我也是一时鬼迷了心窍才犯下这等蠢事,实在不至于下罪于我吧。”说话者坐在下首,脸上的层层褶皱堆起了一个卑微的笑,把满满一箱子金银往前推了推。

王槐林心不在焉地瞧着水榭外唱曲儿的美人,懒洋洋地说:“既是有求于我六弟,何不直接去找他求情呢?”

那人擦了擦额角的汗,神色苦极了,“我何尝没有求过呢?我天未亮就等在佥律司门前,他愣是没有待见过我一回啊!好不容易同他说上了话,可六公子说什么‘既有逆德,必有刑雷,贫贵无差’。”

王槐林笑了一声,仿佛听到了一个荒谬的笑话,他甚至可以想象到王一博木着脸说出这句话的模样。

任谁只听他那套“既有逆德,必有刑雷”的说辞都要觉得他是个刚正不阿的官,可王槐林知道自己这个弟弟绝对不像表面上那样清白,占着佥律司的官职没少干私用职权的事。

前来求情的人接着说:“您说这世上有什么事是不可以通融的呢?只是在下人微言轻,入不了六公子的眼罢了”,他抱怨完登时换了一副谄媚的表情,接着说“您就不一样了,大公子去了之后,您可是恽亲王的嫡长子,将来要承亲王爵位的,六公子再怎么也得听您这个长兄差遣啊。”

虽说王一博是个阴阳难辨的主儿,不过王槐林实在是被这几句话哄得高兴,他嫡出的身份一向是他最骄傲的东西。

“行了,回头我跟他知会一声。”王槐林吧酒杯往桌上一掼,这就答应了。

那人高兴了不少,站起来给王槐林连连斟酒,吹捧之词像雪花一样从他嘴里吹出来。水榭之外唱曲儿的伶人也被王槐林招招手抱到大腿上坐着,王槐林毫不顾忌地亲他,伶人红着脸嗔几句,眼睛里的媚意愈发浓稠。

坐在院子里奏乐的一群乐伶对这景象见怪不怪,头也不抬地低头拨着琴弦,一眼都不多看。

酒过三巡,神思和理智都脱了缰,两人的谈话愈发没了约束。

“六公子都成亲了,您这兄长怎的却没个影儿?”

说起这个王槐林就来了嘲弄的心思,“成亲有什么好?王一博的夫人什么样儿你没听说过?”

那人当然也是听说过的,心领神会地笑,“六夫人是明家的嫡子嘛,漂亮是极漂亮的,但……实在是有辱门楣啊,美人儿啊,还是乖巧安分的好。”

从前朝开始男风已风尚百年,娶男妻再也不算新鲜事。

明疏宛当年嫁给王一博的时候是极不乐意的,一不满自己以嫡嫁庶,二不满王一博目中无他,三不满自己风流惯了,不愿一下子就被束缚起来。

明家出了个明皇后,作为皇后的娘家人,明疏宛当然受不了这冷落,私下里偷着宠了不少漂亮的姑娘和少年,开始时还藏着掖着,被王一博撞见一次之后发现王一博好似并不在意,于是便逐渐明目张胆了,这丑事也传得越发远,王一博纵使脸上无光,但明家位高权重,也动不得明疏宛。

王槐林假意叹了一声:“唉,六弟这院中碧色生辉的,官场上难免发泄一二,自然不愿意帮你。”

秦筝琵琶的泛泛乐声和他们的笑声交缠起来,显得靡靡不清。

王槐林转着酒杯说:“要说这美人儿,谁也不能比当今圣上更懂了,据说当年圣上还和我爹抢过一个美人儿呢。”

铮——

王槐林话音还未落,外面就忽然传来一声琵琶音错,轻快婉转的乐声急转直下,音调骤然沉陷,像一声怪异的悲鸣。王槐林顿了顿,目光转向坐在院中奏乐的一群乐师,“琵琶音错,是谁?”

肖战蹙起眉,轻轻抿住了唇。周围的乐师没一个敢说话,纷纷垂着头,最后肖战默了一下,还是抱着琵琶站起来走到水榭前,心中堵着一股郁气,面上还算镇静,“二公子恕罪。”

他站得远,微垂着头,王槐林看不清他长什么模样,但明眼可见是个很高挑的人,有着腰窄腿长的漂亮身段。

“你叫什么?”

随侍在一旁的管事替肖战答了:“他本名太冲撞,二公子叫他十五两就好,当初从宫里买这些乐师的时候,买别人都花了三十两,唯独他只用了十五两。”

“嘁!”王槐林嗤笑一声,“叫价都叫到自己名字上了,这么便宜啊,十五两能买你什么?买你这个人,还是买你春风一夜?”在声色同欢的年间,乐伶和小倌儿几乎没什么差别,顶多算是恩客眼中假清高的玩物,出言羞辱几句也没了顾忌。

当惯了下等人,肖战已经不会为这种折辱之言而生气了,他就这样竖抱着琵琶立在原地,风吹得发丝微荡,不发怒也不假笑,安静而冷淡,如一片被迫融化的雪。

管事的催他:“二公子问你话呢,你哑啦?”

肖战缓缓眨了一下眼,修长的手指依次轻轻划过四根弦,拨起一阵飘渺的泛音,他淡淡地说:“能买小人拙技。”

可以说是很不识抬举的回答,和他这个人一样,温顺又悖逆,像柔顺的皮毛中生长出来唯一的逆鳞。

王槐林被这片逆鳞戳得痒痒的,“走近点儿。”

肖战轻轻呼出一口气,心中的郁结却一点儿没散,他抬脚迈上矮阶,一步一步走进水榭,最后停在距离王槐林五步远的地方。王槐林打眼望过去,只一眼,懒散的眸光立刻凝聚起来,身子也不自觉往前凑了凑。

肖战一直垂眼看着地面,琵琶颈挡了他的半张脸,但这半遮半掩的模样似乎更抓人——眉像柳色的弯刀,唇像落枝的花瓣,一双眼睛尤其生得好,眸中流动着涟涟的水光。

“嘶……”王槐林定定瞧了肖战好半晌,缓缓露出笑来,自言自语般,“好啊,真好啊,谁能想到皇宫那种地方都能养出这样清亮的人呢?”

恽亲王府内的乐伶都是从皇宫里买来的,宫内的朱弦局养出各种各样的乐伶,男的女的、唱曲儿的吹箫的、拨弦的作舞的,有的用来给宫内的贵人取乐,有的卖到官员外戚的府中。

自小长在皇宫那地界,养出什么样的性子都不奇怪,高傲的或是巧媚的都不少见,偏偏没见过这样的,表面柔顺,实际上处处都在悖逆,清凌凌的,像一只孤身反向飞去的白鸟。这样的人怎么能来自皇宫呢?应该长在水涟涟的白鹭洲才对。

“今晚我院儿里缺个弹琵琶的,让他来。”王槐林将肖战上下打量了一遍,一字一句说了这句话。

管事的愣了一瞬,下一刻立刻笑了起来,“好嘞好嘞,今晚一定让他早早去二公子院儿里等着。”

肖战的睫毛抖了几下,然而他还没说什么,还坐在王槐林大腿上的戏子却是率先不乐意了,伸手揪着王槐林的衣角,“二公子,奴也会弹些秦筝的,那我呢?”

王槐林掐了一把他的腰,“你也一起来。”

宴后众人皆散,王槐林酒醉晕乎乎地被婢女扶着回房,漂亮的戏子拢好衣襟从肖战旁边走过时还撞了一下肖战的肩,可肖战站在原地,还是那副冷冷淡淡的样子,唯独在看不见的地方手指已经紧紧抠住琵琶的边缘,指尖在琵琶背上刮出长长的痕迹。

弹秦筝的李默连忙跑上来,胆怯地碰了碰肖战的手肘,“这可怎么办啊?”

肖战看了李默一样,没什么感情地说:“没事。”说完这句他转身抱着琵琶独自离开,背影秀直。

到了晚上,夜色像黑色的雾一样弥漫开来,周围的人都知道二公子今晚要作乐,自觉地远离了这处宅院。肖战被管事的引着到了二公子的院内。他抱着琵琶进了屋中,发现里面已经传来了断断续续的琴声,听音色应该是秦筝,其间还夹杂着几句嬉闹声。

管事的指点肖战:“你瞧瞧人家就是比你有眼色,白日里那个唱曲儿的,还没等天黑呢就自己抱着琴过来了,现下都伺候了好半天了,你也上点儿心,别以为生了张好脸就什么都不怕了,要不怎么说这富贵都是抢来的呢。”

肖战隔着纱帘看向里面两个纠缠的人影,眼神没什么波澜,一只手状似随意地摸了摸系在另一只手腕上的琴弦。管事的见他一句话都没听进去,也不想多说了,摆摆手让他在外边等着,“等二公子唤你了再进去。”

“好。”肖战点点头,等着管事出去了,他才跪坐在纱帘外面的竹席上,抱着琵琶坐得端正。

里面传来的声音越发放肆,衣帛撕裂的声音和哭声此起彼伏,闹到了几近深夜才堪堪停下。王槐林似乎是才注意到外边有人,带着餍足的嗓音唤到:“进来。”

肖战从容地站起身,抬手掀开纱帘走进去,入眼便满是淫靡,衣裳扔得到处都是,一言难尽的气味弥漫,王槐林半躺在榻上,寝衣大敞着,而那个白日里见过的戏子则一丝未挂地躺在地上,看起来应该没有被善待,血丝顺着腿间流下,晕得不省人事。

“二公子想听什么曲儿?”肖战扫过一眼室内之后就再未多看一眼,神情无异地看向王槐林,没有露出任何王槐林所期待的羞怯或害怕的样子,甚至唇边还含着极浅的笑。

笑容令肖战看上去比白天亲和多了,眼神里却带了未明的目的。

王槐林一把扯过肖战的手腕,肖战向前踉跄几步,怀中的琵琶摔在地上,碰翻了一只烛火,琵琶颈重重砸到了肖战的脚踝,淤青立马在白嫩的肌肤上晕开。王槐林拽着肖战的手,眼神露骨,“知道该怎么做吗?”

肖战笑着点了点头,像只乖巧的小猫。他伸手扯散了自己的腰带,外裳立刻滑下肩膀,松松垮垮地挂在肖战的臂弯上,王槐林顿时眼睛都红了。

其实脱了外袍也没见什么春色。他们的衣物多是两层,外有袍,内有衬,用丝绸所制,柔滑无比,只用一根腰带根本固定不住,所以一般是内衬用彩色细绳缠紧,外袍用两指宽的腰封再系一遍。现在他只解了最外面那层,里面的内袍和两色彩绳还都好好的。

尽管如此,光是肖战解开外袍的动作已经足够令王槐林血脉喷张,难言的兴奋涌上心间,他刚迫不及待地凑上去,就被肖战推着胸膛阻止了。

肖战把刚刚解下来的腰带和自己的两只手腕一起递到王槐林面前,“我受不了疼,怕忍不住挣扎的时候会伤到二公子,您把我捆起来吧?”烛火映在他黑色的眼瞳里,蛊惑的火光不停跳动,王槐林觉得浑身简直有火在烧,他喉结滚了滚,火急火燎地扯过那截腰带将肖战的两只手腕捆在一起,把肖战扯上了榻。

紧接着王槐林有些目眩神迷,他似乎闻到了一股香气,令人神魂颠倒,手脚绵软,他以为是肖战身上传来的香味,于是更加痴沉,满眼都只见这个被捆住手腕仰躺在榻上的美人。

奈何这香气实在诡异,王槐林的心脏跳动愈发快,手脚开始发抖,眼前的景象逐渐模糊变成了凌乱的色块,他无力地扯了几下肖战腰间的彩绳,没能扯开就晃晃悠悠地躺倒在了肖战身上,他大口地喘息着,眼神虚浮。

肖战感受到身上的人完全脱力瘫倒,他问:“二公子,您还好么?”

王槐林觉得自己只是白日里的酒还没醒,外加之前和那戏子来过一场,有些晕了,他醉酒般呢喃:“没事,我缓缓……”

肖战把人从自己身上推开,坐了起来,声音格外温柔地说:“您歇着,我来吧。”

他被缚住的双手按在王槐林胸膛上,俯身下去似要主动献吻,王槐林仰了仰脖颈,然而片刻之后他等来的却是死劫。

肖战俯身把唇凑到自己按在王槐林胸膛的手边,找到那根被他缠在自己手腕上的琴弦,牙齿咬住打结的绳头一扯,琴弦被解下,他两只手腕虽被捆住,但手指却都能活动,用自己手腕间柔软的丝带裹住了手指以防自己的手被琴弦割伤,指尖勾缠着纤细坚韧的琴弦压在了王槐林的脖子上。

王槐林还没来得及疑惑,琴弦就忽然发力往下压,脖颈处传来被割裂的剧痛,喉头所有的气息被这根弦截断,他呼吸不了,窒息像水一样淹没他。

“啊!嗬、嗬……”他发出难听的怪叫声,肖战提膝压在王槐林的胸膛上,王槐林更加痛苦,脸都变成绀紫色。

在窒息之前,他死于被琴弦隔断血脉,血四处喷溅,甚至扑灭了一支正在燃烧的烛火。

人完全不动弹了,肖战松了一口气,他从床上下来,神情有点疲惫。肖战转身走向那个从开始就一直躺在一旁的戏子,戏子带来的那把秦筝被扔在一旁,肖战从那张琴上扯断了一根弦,用那根弦在戏子的指间磨出血痕,然后把弦塞进戏子手里。

他把几根烛火踢到纱帘下,纱帘顿时滚滚燃烧起来,连着窗边的布帏都被火烧着,升起了滚滚烟雾。

肖战把自己扔在地上的琵琶连同手中的琴弦一起扔进了火里,在下人看到浓烟赶来之前,他走回床边躺下,自始至终他被捆住的手腕都没有解开过。

火势不算很大,下人们发现得也很快,肖战似乎是真的睡着了,被人毫不温柔地拍着脸叫醒的时候他还双眼无神地醒了会儿神。

肖战眨了眨眼,回过神来开始环视四周。天已经亮了,窗外透进曦光。屋内火烧过的地方都变得焦黑,他的琵琶也被烧毁了一半,王槐林的尸体已经被抬走了,这里徒留一大片干涸的血迹。那个戏子被叫醒后看到身边围了很多人,吓得大喊大叫,想要找东西遮住自己赤裸的身体。有几个人穿着所属佥律司的黑色鸦袍,他们在戏子的手中发现了带血的琴弦,将戏子从地上架起来直接戴上了镣铐。

听着戏子苍白的辩驳,肖战面无表情地坐在原地,仿佛一切与他无关。感受到打量的目光落在自己身上,肖战抬起头来这才发现有个男人一直倚靠在几步远的墙壁上,眼睛直直地看向他,神色没有人情味。

六公子。

在亲王府的家宴上肖战远远见过几面。恽亲王六个孩子,五子一女,六公子是老幺,三房夫人所出,他在佥律司任了个不算大的五品官职,不过好就好在跟皇后的母家结了亲,一直算运途顺遂,唯独有一点不好的就是他夫人有些败名声。他就是王槐林口中那个阴阳难辨,院里碧色生辉的王一博。

也不算意外,京中死了人都是由佥律司查办,更何况死的人还是王一博的兄长,那王一博应当就是主理此事的人了。

属下向王一博上报:“佥事大人,大公子确实是被琴弦割断喉管而死的,那戏子手里也有琴弦磨出来的血痕。”

王一博不置可否,他朝肖战所在的地方抬了抬下巴,“那个呢?”

下属转头看了一眼缩在角落的肖战,说:“他那琵琶烧毁了一半,但从另一半可以看出来上面四根琴弦俱全,杀二公子的应该不是他的弦,而且他手上也没有勒死人时琴弦留下的痕迹,更何况他手不是绑着呢嘛,我看过了,绑了至少两个时辰,手都不过血了,捆绑时打的那个结绳头方向朝下,不可能是他自己绑的。”

肖战没精打采地靠坐着,看着王一博和他的下属说话。王一博的眼神太锐利,肖战能感觉到王一博在怀疑他,他心里也清楚如果王一博真的细查,自己的那些破绽百出的把戏根本瞒不过去。

不出所料,王一博亲自去看过王槐林的尸体之后就来了。还在检查王槐林卧房的人嫌肖战坐在那里碍事,把肖战给赶到院子里,肖战倚着树坐着,揉着自己被捆了太久的手腕。

王一博走到肖战面前,居高临下地看着这个还安然坐着的人,肖战抬眼看向王一博,没什么力气地说了一句:“请六公子安。”王一博一旁的属下飘了会儿神,心道这人怎么满脸疲色的狼狈情态下还能这么好看,也不怪大公子半夜召他作陪了。

王一博蹲下,和肖战平视,他看着肖战的眼睛,目光居然不算严苛,甚至还淡淡扯了下嘴角,“人是你杀的,手段很拙劣。”

肖战歪了歪脑袋,好像不懂王一博在说什么。王一博从属下手里接过一截琴弦,在肖战面前晃了晃,“这是那个戏子手里的琴弦,从秦筝上扯下来的,可是粗细和王槐林脖子上的割面不相合,你的琵琶弦倒是和割面挺合的,虽然你的琵琶上四弦都在,不过谁知道你有没有另外在身上藏一根呢?”

其实这一点肖战并非没有考虑过,他甚至从李默的秦筝上扯下过一根秦筝的琴弦,但他还是不想连累到李默,最终还是用了自己的琵琶琴弦。

肖战没有说话,他接受着王一博的审视,等着王一博接着说。王一博又从下属手里接过一根红色的宽绸,“这是你的腰带,这根腰带捆住了你的手,也给了你开脱的机会,首先别人不会怀疑一个手被捆住的人,另外,你的手上没有琴弦磨出的血痕也是因为你下手的时候用腕间的绸带裹住了琴弦的锋面,所以这根绸带上有刮丝。”

“你的琵琶里藏了香,遇热即散,与酒相合可令人气短无力,昨天王槐林与人饮酒,酒未散尽,入夜又闻了你在琵琶里藏的香才无力挣扎的,你把自己的琵琶丢尽火里想要连着香一起烧毁,只不过走水很快,你的琵琶只烧了一半。”

“掩耳盗铃。”王一博伸手掐住肖战的下巴,他刚刚查看过王槐林的尸体,手上还戴着黑狗皮做的手套,隔着薄薄的手套依然可见他修长且骨节分明的手。

一滴温热的泪水啪嗒一声掉在了王一博的那只手上,王一博有些猝不及防,竟觉得烫手似的松开了肖战的下颌。他想过肖战被揭穿之后的各种反应,当然也想过他会哭,不过他还以为应该是那种恐惧又后悔的哭,而不是像现在这样,满目怨愁、鼻尖泛红,睫毛湿漉漉的,泪珠子顺着脸颊滚,仿佛受了天大的委屈,不知道的还以为他才是受害的那个。

“本就是命若柳絮,也没想着能瞒天过海,随六公子判吧。”他说这话时像白鹭洲水畔被沾湿了翅膀的白鸟,干净又脆弱。

身后传来匆忙的纷乱的脚步声,一个女子被丫鬟扶着匆匆走进院子里来。王一博站起身,摘掉一只手的手套扶了扶女子的小臂,唤到:“五姐。”

肖战不消多想也认出了眼前人,王家四房所出的小姐,王拥蓝,虽说和王一博并非一房所出,不过关系还不错,王拥蓝挺疼这个弟弟的,王一博也敬着王拥蓝。王拥蓝十四岁就嫁人出府了,现下怕是刚刚听到王槐林死的消息临时赶来的。

“没了?”她焦急地看着王一博,却没见什么悲痛之色。

“嗯。”王一博点点头。

刚刚还说“命若柳絮随君判”的肖战此刻忽然直直跪了起来,他跪朝王拥蓝的方向,掉着泪哽咽:“五小姐……”

王拥蓝一低头就看见这俏面流泪,“这是……”

“五小姐,六公子要将我抓去砍了,可我也是被逼的呀,我没那攀高枝的心思,只想安安分分活到能出府的年岁,可骤变忽来,我怕二公子得很,宁可舍命一搏也不想将此生断在二公子手上,我都是走投无路的。”

他绝口不提自己还想嫁祸给别人的事,好像整件事中受伤的就只有他。

完全没说过“要把人抓去砍了”这种话的王一博挑着眉看向眼泪汪汪的肖战,心里只觉得奇妙。他想,一个人是怎么做到如此自然地转换情绪的?被揭穿之前一副有恃无恐的样子,冷冷淡淡的谁都不爱搭理;被王一博说破之后就开始掉眼泪,眼里全是绝望和委屈,温顺地说随君处置;现在找到了救命稻草忽地就不绝望了,把自己往凄惨无辜的境地一放,堆了满脸泪珠子。

王拥蓝最是心软,又因为被长房打压多年,因此格外憎恨王槐林,肖战就是瞧准了这一点。王拥蓝果然开始心软动摇,她俯下身用帕子给肖战擦了擦泪,轻声细语地询问了几句之后拍了拍肖战的肩膀,安慰道:“别害怕,不是你的错。”

说罢她拽着王一博走到一边去,“一博,给那个戏子定罪就好了,何必节外生枝呢?”

王一博无奈地叹了口气:“五姐……”

王拥蓝打断他:“你瞧他,生得那样一副俏模样,被王槐林看见了哪里能逃得了?除了这么做之外还能怎么办呢?怎么都比那个戏子好,既然那个戏子这么想攀王槐林这根高枝儿,那就让他去地府里攀去好了,这孩子命苦,跟你差不多大,我瞧着就心疼,而且面相这样好,心肠也不会太坏,你闭上一只眼放他一马就成了,他会把你的恩情记在心里的。”

王一博不说话,王拥蓝柳眉一蹙,“你可别装作为难啊,你那副正人君子的样子在外面装装就算了,你是什么人我还不知道?你做过的事自己心里门儿清,别一副刚正不阿的表情。”

王一博忍不住笑出声,“五姐,哪儿有你这样的。”

“我怎么啦?而且你别忘了,王槐林打压你我两房多少年了,他这一死你别装着不高兴,咱俩心里都该谢谢那个下手的人呢,大哥早夭,王槐林再一死,这嫡系可就没人了啊,到时候父王传爵的时候还不是从你们几个庶出的兄弟里挑,你又是哥几个里最出息那个,所以啊……你就别折腾了啊。”王拥蓝朝王一博使了个眼色,王一博低头浅笑了一声。

“笑是什么意思啊?你听不听啊?”

王一博只得说:“知道了,五姐。”

王拥蓝这才罢休,走到正院里去置办后事去了。她虽已嫁了人,可这亲王府中没有嫡母,她也得帮着几个妾室把府里的事平息了。

看着王拥蓝出了院子,王一博脸上稍带温情的神色就消失了,低着头慢条斯理地把另一只手上的手套也摘掉,问身边的下属:“我父王知道这件事了吗?”

“已派人去通报了,不过一两天之内王爷怕是赶不回来。”

王一博点点头,“嗯,这个案子今天之内结了吧,人也快些装棺,别等我父王回来扰他心烦了。”

下属有些拿不准他的意思,指了指肖战,迟疑道:“那他……”

王一博挑了一下眉,“跟他有什么关系?”

下属心领神会,“知道了,我这就回司里把案宗封了,那个戏子也入罪籍。”

肖战知道成了,他终是长长地呼出一口气,从树叶间隙投在他脸上的阳光这才有了温热的感觉。王一博缓步走回肖战身前,看着跪坐在地上发愣的人,用手中摘下来的黑色手套不轻不重地在肖战脸上拍了几下,肖战仰头朝他笑,眉眼恬淡。

王一博转身离开了,肖战放下唇角,又是那冷淡的样子。