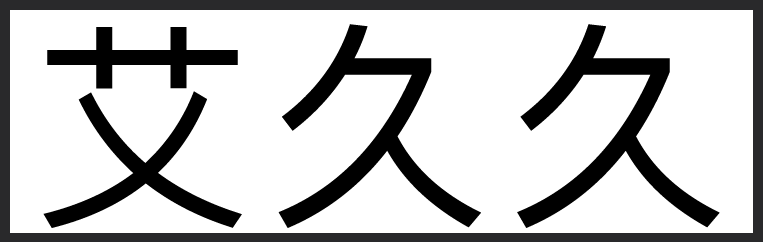

【“无尽夏”|雏鸟不鸣】

- Dr_居里夫人

- 2022-06-23 04:39:51

·bgm:萧亚轩 - 类似爱情

·请勿上升x3

————————————————————————————————

雏鸟不鸣

FOR:刘耀文X朱志鑫

By:六七氏

“小朱真的很有意思。”

马嘉祺笑着说,回头看了眼身后,朱志鑫随保姆车一摇一晃地颠簸,歪头靠在了刘耀文的肩上,睡得正香。

车里挤了好些人,他旁边的张真源,前面是马嘉祺和丁程鑫。宋亚轩、贺峻霖还有严浩翔坐的是另一辆三厢的轿车,从舞台的录制现场出发,试图赶在太阳升起前回到郊区合宿的别墅。

“怎么?”丁程鑫接过话茬,问。马嘉祺答道:“像个小企鹅似的,跟着耀文儿跑来跑去。”

“哦——”

似乎是想到了什么,丁程鑫也笑:“对对,是挺像的。”

“话别当着人面说啊。”

刘耀文让他们臊得脸红。肩上毛绒绒的脑袋枕进了他的颈窝里,心尖都跟着刺挠发痒。

“噫,害羞了害羞了。”

“什么、哎呀,没有!没有。”

他着急辩驳,丁程鑫的目光遂落在了他身旁。这让他感觉有些不自在,下意识地僵硬起了脖颈。

保姆车开过减速带,一个缓慢又跌宕滑稽的起伏让张真源猝不及防发出一声短促的怪叫,话题便自然而然地调转了方向。周围的人笑得开心,刘耀文也笑,笑着笑着,肩头的重量倏地变轻了。朱志鑫在迷迷蒙蒙的睡意中,随着保姆车一摇一晃地颠簸倒去了别处,刘耀文这才发现,换洗的新衣服湿黏黏的,肩线和胸口前全是冷气都吹不干的潮湿。

尽管已经到了九月,夏天却似乎并未结束,相反,还要像这样一直绵延不断地继续下去。

后来刘耀文想,他之所以会记起那个时候所发生的的事,是因为马嘉祺在敬酒的时候,半开玩笑地说了一句类似的话。他对丁程鑫说:“你看小君,跟在张哥身边,像个小企鹅似的。”

音响就摆在斜前方的礼台两边,声音很大,可尽管如此刘耀文还是听见了,听得一清二楚。

丁程鑫跟着乐呵半晌,突然一愣:“你以前好像也这么说过。”

“是么?我都不记得了。”

刘耀文看了他一眼,没有说话。他坐的这张桌子距离礼台最近,除了新人双方的父母和亲戚,他们是最靠前的,一张桌子可以挤十五个人,算上工作人员和他们自己,一共摆了十二把椅子。

除了李总坐在男方亲属那桌外,偌大的公司,就来了这么十二个同事。

张真源从没想过自己结婚会成为内地娱乐圈的一条大新闻。外面记着拦了一堆,场内各种手机相机的闪光灯还争相不停,新娘不过一介普通外企职员,哪里会习惯这种大阵仗,全程战战兢兢地紧跟张真源,瞧着也是可怜。

他们来桌前敬酒。刘耀文客客气气地喊了声嫂子,听得张真源也高兴,酒喝上脸了,抬手拍拍身旁的人:“那你呢,小朱。”

“师兄,大嫂,新婚快乐。”朱志鑫端起盛了香槟的杯子,笑道。“恭喜,恭喜。”

“恭喜师兄,恭喜大嫂!”

“师兄新婚快乐,和大嫂百年好合!”

领头的发了话,其他队员便学着一口一个大嫂地叫。新娘不明就里,朱志鑫便自我介绍,说他们都是张真源的师弟,大嫂是尊称,应该的。刘耀文站在他对面,手里的酒杯早就空了,却还是沉甸甸的,压得他胳膊酸,只得放下。

“你知道他。”

丁程鑫皮笑肉不笑,凑到刘耀文耳边说:“一辈子估摸着就结这么一次婚了,你别板着个脸,给谁看呢。”

“…我那是——”

“还犟。”他打断道。“怎么,我管不了宋亚轩,我还管不了你了?”

“……”

除了他们这桌,还有大大小小十几桌的宾客,张真源敬完他们的酒还得赶别的趟儿,三言两语的也没多停留。刘耀文回到自己的位置坐下,看着十面前几二十盘的好汤好菜,视线左右飘忽,一抬头,正对上朱志鑫不经意间望过来的眼睛。

他还没来得及反应,对方神态自若,礼貌且不失客气地冲他笑了笑,就算是打过招呼了,便接着同一旁的余宇涵继续闲聊起刚才的话题来。

周围的灯光时而亮堂,时而又沉下去,喧闹声悬梁萦绕,不绝于耳。马嘉祺要应付慕他和团队之名而来的客人,还要拦着丁程鑫少喝点红的白的国酒洋酒,那边严浩翔和苏新皓相谈甚欢,贺峻霖在旁边听着,偶尔附和几句,逗得大家哈哈大笑。一切都相当的和谐、安宁,井然有序,似乎与往常没有什么不同。刘耀文呆坐在椅子上,怔愣半晌,只感觉心里头闷着一口气,不上也不下的,堵得他难受。“耀文儿?”

“我出去一下。”

他起身道。丁程鑫眉头微蹙,刚要伸手制止,却被马嘉祺按住了肩膀,说:“让他去吧。”

“可是…”

“多少年了,也不差这一次两次。”他转而又嘱咐刘耀文。“注意安全,要休息的话记得到前台拿房卡,啊。”

“……”

像关照小孩一样的口吻,即便刘耀文现在已经到了二十啷当的年纪,马嘉祺还是没有把他当成是同自己平起平坐的大人。他“嗯”了一声,颇为不耐烦地松开领带,转身走出了宴会大厅。

举办婚礼的酒店临近海边,再往上则是顶层的天台花园。说是花园,也不过就是在面朝大海春暖花开的围栏后边扎了个秋千,地上铺满假草,围绕着露天泳池,夜夜笙歌,派对不停,要不是今天他们包场,刘耀文还真不知道能去哪儿躲着。

他看了一眼手机,社交软件都干干净净的,没有任何消息,除了微博,他不用点开看都知道热搜榜一会是什么,接着榜二又会是什么。毕竟出道这么多年的男团,成员结个婚都无法全部到齐,其中的八卦秘闻,那些狗仔记者是挤破脑袋都想要挖到,所以临行前,马嘉祺再三叮嘱他们一定要表现得自然,平和,就像公司对外宣称的,宋亚轩是因为在海外有通告,机票临时被取消了,无法赶在张真源的婚礼举行之前回来,他们也很遗憾。

不过都是些托词和借口,刘耀文心里清楚,没有谁别他更清楚了,正因为如此,他才没有办法置身事外,陪着笑脸把这场戏演完。他不会。

他从小就学不会,所幸在团队里,他并不需要去担负一些角色,和赋予在角色上的责任,既不普通又普通地工作,按部就班地生活…直到张真源说家里给他安排了相亲,确定关系后公开表示恋爱中,再到领证结婚,举办婚礼——刘耀文只觉得两年时间,弹指一挥,除了从侧面佐证了他们现在正处于单飞不解散的状态之外,似乎没有什么别的实质性收益。要知道在婚宴之前,除了宋亚轩,他已经有将近半年没有见到过丁程鑫了,更别说旁的人。

重逢本该是件开心的事,可来来回回倒腾的次数太多,那些主观情绪赋予的感动便被一次一次地消耗殆尽,剩下的就只有麻木和疲惫。

何况还是在这种时候。

夏天的夜晚,沉闷,燥热,连空气都是重的。刘耀文坐在秋千上,想起前几天在公司偶遇宋亚轩的那个夜晚,练习室门窗紧闭,空调不知道为何坏了,他问宋亚轩要随多少份子给张真源,对方默默良久,却回答道:“我就不去了。”

刘耀文觉得他是在开玩笑,可他认真的表情又实在没那么好笑。他追问宋亚轩理由,还劝他,没什么问题是不能解决的,大家都是一个团的成员,别把场面搞得那么尴尬。

“不是这样的。”宋亚轩打断他,说:“我们没有矛盾,是我自己,我没办法…真的没办法,我…”

他长叹一声,说这么多年了,难道你看不出来吗?

刘耀文似乎是立刻就想到了什么,但又不敢细想下去。那个瞬间,无数细枝末节在他的脑海中闪过,比如宋亚轩每每望向张真源时的眼神,他们合唱的歌曲,考上同一所大学后总是形影不离,还有那天张真源当着所有人的面宣布他交了女朋友,以及她姓甚名谁时,宋亚轩肩背一僵,躲在自己身后缄默不语的模样。

这么多年了,原来已经过了这么多年。

“耀文儿。”

他正想着,思绪还在胡乱飘荡,远远地似乎有谁在叫他,遂寻着声音回头,一袭正装的张真源站在楼梯口前,左侧衣襟上还别着高奢赞助商的新品胸针,满满的碎钻替代了传统的红色胸花。“…张哥。”

“都在找你呢,怎么一个人坐这儿?”张真源摇摇晃晃地往前走了两步。“这楼顶、嗝…挺凉快!”

“……”

刘耀文张了张嘴,还是什么都没有说,起身走过去搀扶他,省得他一不留神脚滑摔进泳池里,好好的大喜日子闹个脸红。张真源盯着他看了一会儿,突然抬手拍拍他的肩膀,乘着醉意,没轻没重的。“怎么了,板着个脸,不高兴啊?”

还没等刘耀文回答,他又自顾自地叹气,甚至要冲刘耀文鞠上一躬:“怪我,怪我,招待不周了,招待不周。”

“别这样,张哥。”

“你我都是、都是兄弟。”张真源含含糊糊,有点口齿不清地说。“当哥哥的有什么做得不好,你直、直接说,别跟自己怄气…”

刘耀文听着,突然觉得很是好笑。这里的每一个人,每一个,全都在揣着明白装糊涂,对宋亚轩的缺席只字不提,好像他从来就不曾出现,存在亦是可有可无。他们格尽职守,粉饰太平,至于他的想法,那根本就不重要,集体的幸福感总归是大于个人的,又有谁真的在意宋亚轩呢?

“有什么好说的。”他不自觉地讥讽道。“说多了反而显得我们不懂事。”

“你们?”

“我和宋亚轩。”

张真源一愣,似乎并没有料到他会在这个时候提到宋亚轩的名字,立刻变得有些手足无措。他撇开视线,嘀咕着转过头去,跌跌撞撞地就要走。“…所以你知道?”

见他是这种反应,刘耀文立刻拦在他身前,满脸不可置信:“你知道他为什么没来?”

“我…”

“所以你知道?你都知道?!”他越说越激动,一把揪住了张真源的衣领。“你都知道了你还娶个姓宋的老婆?你安的什么心啊张真源!”

“少在这儿放屁!”

张真源被他吵得火大,挣脱桎梏反手将他推开。“你懂什么?你又懂什么了你冲我喊,跟你有半点关系吗!”

他像只勃然爆发的雄狮,焦躁不安地来回踱步。那是一个刘耀文从没见过的张真源,梗着脖子,双眼瞪得干涩发胀:“是,我都知道,但我能怎么办?嗯?你告诉我我能怎么办?!我…我他妈不是啊!我还能怎么办?!”

“…那嫂子她——”

“她姓宋怎么了,我难道还要逼她去改不成?”他一一倾吐,这些憋在他心里很久的话,今天终于找到了开闸泄洪的机会,字字句句砸在刘耀文的身上。“还是因为宋亚轩,我连交哪个女朋友娶什么老婆都不能自己决定了?!你要逼死我是吗刘耀文!”

“……”

刘耀文知道他的质问很幼稚,喜欢这种事,不过你情我愿,求是求不来的,可他还是替宋亚轩感到不甘心。那种感觉太过真实,真实到他无法遏制自己的冲动,却又倍感羞耻——为什么呢?明明跟他半点关系都没有。

“真源?”

刘耀文攒紧拳,耸着肩膀让张真源劈头盖脸一顿数落,憋得耳根子通红,楼梯下的长廊深处突然响起一串轻盈的脚步声。“哎哟…”

宋君踩着小高跟鞋急匆匆跑来,看见刘耀文也是颇为惊讶。她穿着一袭红色的敬酒旗袍,云纹盘扣,头发整整齐齐地梳在脑后。她瞧了刘耀文一眼,又望向咬牙切齿的张真源,大抵是猜到他们在吵架,葱白似的手指牢牢交握,端正在身前——刘耀文注意到她的手腕上戴着一个成色极好的翡翠手镯。那镯子,他曾经在张真源母亲的手腕上见过。

“不好意思啊,他刚刚敬酒,喝得有点多了。”宋君大方地走到张真源身边挽起他的胳膊,对刘耀文抱歉道。“我代他向你赔个不是,你看这…”

端庄,沉稳,懂事,还有现在浮躁的年轻人鲜少会有的书香气质,他们都是这样形容宋君的。刘耀文从没有否认过她的优点,却也找不出别的任何缺点,今天的这场闹剧该如何收尾,她已经给了刘耀文台阶,就当是他们都喝多了酒,都不作数,等酒醒了,大家还会是好同事,好兄弟,没什么大不了。

这种“和稀泥”的圆场方式,便是那众多无解的矛盾冲突里,唯一有用、也是最好的解决办法,刘耀文早该知道,成年人的世界并不是非黑即白的。

“…嫂子言重了。”

刘耀文说:“我们…没什么事儿,您带张哥回去休息吧。”

“诶,没事就好,那、那你——”

“劳您费心,我待会儿就下去。”他笑了笑。“新婚快乐。”

“谢谢你啊。”宋君礼貌地应了声,拉着张真源示意他跟上自己。张真源乖乖地让她搂着牵着,没再同刘耀文多说什么,只是长长地叹了一口气,疲惫得像是苍老了十来岁。就在那一刻,他彻底地从刘耀文的世界里离开了,离开众星捧月的少年时代,他将牵着别人的手,组建属于他自己的小家庭,从此落叶归根,有枝可依。

“我只是觉得…我觉得我很委屈。”

他忽而想起那天,闷热的仲夏之夜,宋亚轩无不难过地对他说。他说这么多年了,到头来还是什么都无法改变,那些起早贪黑,相互陪伴彻夜促膝长谈的岁月,依旧比不过别人一袭婀娜的红裙,如此而已。

云纹盘扣,纤指细腰,裙摆轻轻地随风飘荡,刘耀文的视线随着他们相伴的背影逐渐远去,却在下个瞬间,猝不及防地撞进一双既陌生,又熟悉的眼睛里。

是朱志鑫。

“你们两个很熟吗?”

丁程鑫洗完澡,上楼的时候随口问了一句。彼时已经接近清晨六点,刘耀文困得要命,半天才反应过来他指的是谁:“还行吧,偶尔一起打打篮球。”

“在重庆?”

“嗯,你们都忙,就我个人回去。”他说。“别的小朋友我又不熟。”

“你个人就是小朋友,还喊别个小朋友。”丁程鑫笑他。

他们住在铺了大通铺的房里,只有一个洗漱间,刘耀文跑到马嘉祺和张真源的房间去蹭,路上遇到丁程鑫,却被告知宋亚轩先他一步去了,他只得再等等。“他小你好多也?”

“两个月吧。”

“噢…”

“咋子嘛。”

听到丁程鑫在偷笑,他“哎呀”着伸手去扒拉,却被轻易躲开。“你没发现吗,人家一天到晚都跟着你,你去哪儿他就去哪儿。”

刘耀文顿了顿,嘀咕道:“就这?”

“我前几天好像在哪儿看过一个视频。”

丁程鑫冲他眨眨眼,笑得狡黠。“说是在一个全新的环境里,你会无条件地信赖第一个给你帮助和照顾的人,就像小动物出生的时候,会把第一眼看到的活物当做自己的妈妈,模仿学习它的行为和动作。”

“……”

“小朱他啊,八成是把你当成鸟妈妈咯。”

他乐得捧腹大笑,着实让刘耀文无奈,一身臭汗不说,还莫名感到特别焦躁。“…不合适吧,我才十五,青少年。”

“夸你呢,你给人师弟照顾得很好。”丁程鑫顺着他的毛捋。“小朱愿意跟着你,信任你,你自己也要努力。但是努力不等于有压力,下次舞台可以稍微放松一点,别绷太紧。”

“…嗯,知道了。”

他们有一搭没一搭地闲聊,回到房间时,朱志鑫已经洗好了澡,正在收拾他的行李。丁程鑫同刘耀文对视一眼,问:“小朱,这就要走啊?”

“嗯,松哥说等会儿苏新皓要过来,让我先把东西收拾一下。”

“还差什么?”刘耀文蹲下身,习惯性地帮忙道。

“都、都收拾好了。”朱志鑫低垂着头不看他,声音小到几乎听不见。他挠了挠头发,一时不知道该怎么接这茬:“那…我帮你拿下去?”

“不用,我自己可以…”

“哎呀小朱,你别跟他客气。”

丁程鑫跟着打圆场,握着朱志鑫的肩膀拍了拍。“好不容易来了个比他小的弟弟,他高兴得很,你就让他展示展示。”

“丁哥——”

他预感丁程鑫还会说出什么更让人感到羞耻的话,遂一把拎起朱志鑫的行李箱,逃也似的离开了。

清晨六点,太阳准时从东边升起。刘耀文拎着箱子走在前面,朱志鑫安安静静地跟在他身后,从来都是如此。他们站在别墅的楼梯下,刘耀文用余光瞥着,小企鹅的双手绞在一块,似乎是有什么话想说,却又不知道该如何开口。他假装没有注意到,摆弄手机在各个社交软件之中来回切换,直到松哥开着保姆车缓缓停靠在大门前。“啊,车来了。”

他握着行李箱的拉杆,急匆匆地就往车旁走。松哥让他把箱子放在车厢的座椅旁,他塞得牢固还稳当,耳边却突然响起朱志鑫轻飘飘的嗓音:“文哥。”

“嗯?”刘耀文下意识地应道。他僵硬着脖颈,把放好的箱子拽出来一点,又塞回去。

“我…”

他听到那声音细微地颤抖着,说:“我——”

“我看到师兄往这边走。”

刘耀文睁开眼睛,面前便多出了一瓶矿泉水,还有握着水瓶的手。

那只手纤长,白皙,骨节分明,指甲剪得很短,清爽干净。他盯着看了一会儿,才堪堪接过,塑料瓶上滑溜溜的,挂满了水珠,似乎刚从冷柜里拿出来。“大嫂在找他,我就带她过来了。”

“…这样啊。”

“你还好吗?”朱志鑫问。

他低头摆弄着手里的瓶子,末了摇了摇头:“没事儿。”

停顿片刻,他又说:“让你见笑了。”

朱志鑫背靠着墙,没有说话。到底是听到了,还是没听到,听到了多少,他概不议论,毕竟为人处世,第一课便是学会闭嘴,作为团队的队长,更是理应如此。

今天入场的时候,刘耀文到得比较早,朱志鑫则是最晚的那几个。他刚结束某档综艺节目的录制,从遥远的川藏区出发,千里迢迢赶到北京,带着妆造下了飞机,从头到脚都十分整齐妥帖。即便是现在,刘耀文抬起头,看他一身裁剪得当的黑色西装,包裹成年人舒展的骨骼和血肉,岁月早已抹去了他所有与年龄不相符的稚嫩,是那样茁壮而挺拔地生长着。

从上到下,每件衣服,每个配饰,刘耀文都能叫出对应品牌的名字,却说不出心里酸涩的到底是什么滋味儿。他看着朱志鑫,安静地倚墙而立,少了几分拘谨与无措,更多的是恣意和随性。然而四目相对的瞬间,他却恍惚间觉得,这好像是他第一次看清朱志鑫的脸。

是哪里不同呢?他想。盛夏的夜晚沉闷还黏腻,将他的思绪胶着成一团模糊的光和影。朱志鑫没有避忌他略显直白的视线,只是短暂地沉默过后,弯起漂亮的眉眼,问:“怎么?”

“…我在想…”他支吾着,说。“好久不见,你…变了挺多。”

“是吗。”

朱志鑫笑道:“应该的,都过去这么多年了。”

被用作衡量时间长短的究竟是哪个时刻,刘耀文不语,他便也没有提及,他们各自心里都有数。如果一定要说,刘耀文想,应该是那天,清晨六点的阳光于天边升起,松哥打开的车载音响,广播电台放着披头士的经典摇滚乐,声音大到可以给他一个理由,让他假装没有听见朱志鑫鼓起所有的勇气,磕磕绊绊说出的那句——

“我、我跟着你是因为…我喜欢你。”

因为我喜欢你。

回忆乘着晚风,带着铺天的热潮涌上他的心头。他不得不承认了,很多事情不是他刻意忽略就能够被遗忘的。那个总喜欢跟在他身后的小企鹅,那张调查问卷栏里被空下的有关“偶像是谁”的回答,那些日渐疏远的聊天记录,还有那唯恐曝露埋藏至深的秘密,因而始终无法对视的目光,当刘耀文终于看清了朱志鑫的脸时,他发现,那双熟悉又陌生的眼睛里,所有的欢喜,怯懦,无法言说的悸动,都没有了,什么都没有了。

爱他的人有很多,或热忱,或疯狂,却鲜少有谁像朱志鑫一样,隐忍还沉默,像只学不会鸣叫的雏鸟,他初生的告白自那时起就没想要展翅飞翔,而是在一个普通得不能更普通的清晨,被扼杀于朝阳之下,然后渐渐地、渐渐死去。

是何时死去的,又是如何死去的?是漫长的等待始终看不到尽头,还是欠一句回答的窗户纸谁也不曾捅破;是明示得不够,还是暗示太懦弱;是有些路到此就无法再往前走了,是你只能是是你,我只会是我。

“哈哈…”

刘耀文捂着脸,自嘲般地笑出了声。他又有什么立场去质问张真源的无奈,明明拒绝别人和被人拒绝都一样痛苦,他们都是逃兵,都很懦弱,不过选择的方式各有不同,谁又能指责谁对谁错。“是啊,这么多年…”

你也要离开我了。

后面的话,刘耀文咽下去了没有说,朱志鑫似乎也没有听得很懂。他抬起手,犹豫着,还是握住刘耀文的肩膀,不轻不重地捏了捏,那些已然失去的,或言不由衷的,看透的却不道破的,便都在这里了。

有那么一瞬间刘耀文很想,很想,他想朱志鑫留下来,留在他身边,哪怕只有现在,今晚,只有这一时半刻也好,能陪他捱过这冗长的、和现实格格不入的寂寞,不去考虑将来,明天又会是什么样。但奈何随着年龄的增长,他终将学着用双手掂量生活,爱是开在年少时,春日梦里的一束花,而并非他能够品尝的果。

“我先…回去休息了,早上还得赶飞机。”

朱志鑫站起身,说。他并没有打算多做停留。于是刘耀文明白,记忆里不知从何时开始延绵不断的盛夏时节早已悄然结束,那只总爱跟在身旁的小企鹅长大了,带着直面人世间的勇气和坦荡。他的眼睛里什么都有,憧憬、无畏、想要大展宏图的野望,唯独自己,他是这真的放下了,干净地,又彻底地。

“对不起。”

他嗫喏道,如同手里温吞的矿泉水瓶,不知是为了眼前的人,还是当年那个狡猾且幼稚的自己。朱志鑫迈开的脚步倏然一顿,却始终背对着他,没有回头。“其实…其实我——”

“算了。”

刘耀文听到耳边响起熟悉的声音,然后散在风里。

“算了,文哥,我们…我们不说这个。”

————FIN————

期待各位的评论!