我的故乡是风之城。一年两次季风...

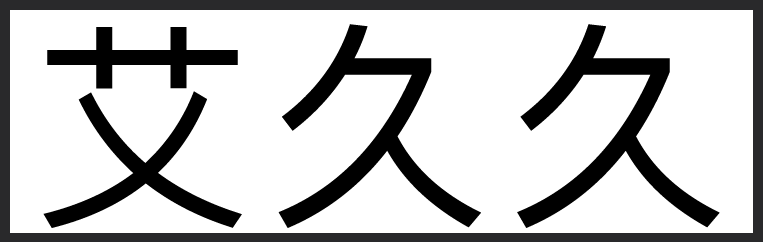

- 一只狗腿子柱子哥

- 2024-10-08 02:46:26

我的故乡是风之城。

一年两次季风,一次六个月。

四季大风吹转了很多大风车,它们在稻田、玉米地、高粱地、沼泽、榆树林、白桦林旁悠悠地打转。

在老家的四天就如往年十月秋天一样,带她们吃饭、周边转转,看看她们有什么生活需求,每一年都肉眼可见地观察到她们衰老,每一年都是倾听同样的家长里短。

故乡只有妈妈和奶奶了。

就像奶奶不知道我爸已经不在了,我妈也不知道我这两年在国外工作以及我生病了。

人在衰老和贫瘠的生活里也失去了对外界的关心。

这四天我头发掉的很厉害,碎发不停地落下来又松松地粘在皮肤上,脖颈子和肩膀上全都是松针样的头发,在风里摘下帽子,头皮便宛如草皮,被狠狠搜刮了一层。

风吹掉哗啦啦的杨树叶子,也吹走了我的头发。

这四天我每天都在正常带四个老人出游,每顿饭都正式地吃,只不过我在表演吃饭,再不像从前一样大胃王猛吃肉大口喝酒,而是掐着筷子抿两口豆腐或者软烂的土豆泥,喝一点随身带的热茶,如同一只小麻雀琢草籽儿。

没人发现我的异样,更分明的下颌线和猕猴桃脑袋都没有被注意到,也很好。

我本来也犹豫要不要说我自己现在的情况,要不要复述一遍我的出院记录上的描述。

最终还是什么也没说。

靠猛刷腮红和烈焰红唇保持着好气色,也忍着头发痒没及时去剃光头。

再不回来一趟,天气就冷了,我也更没力气了,就更见不到了。

人老了病了,都是见一面少一面的。

下午去机场之前浅浅分别,就像任何一次分别一样,但这次更没有任何沉重和不舍。

车开过广场的时候我看到有人在放风筝,想到去年我也路过去跟人家借风筝,没借到。

我从小就喜欢放风筝,在农村的小路上绑个塑料袋就跑啊跑,在大风里迎着风眯着眼把风筝带起来,可以跑一下午,不知疲倦。

有时风太大,就把塑料袋扯走了,我再悻悻地去做点别的,也没可惜。

风筝嘛,注定是要飞走的,能通过一根细细的线拴住它或者被它抓住的时候,是少数。

风筝自己不知道会去向那里,但是我总觉得它有它的归宿要去。

风都能把云吹走,带走一个风筝又算什么呢。

风筝自己可能也不害怕,毕竟最终会真正地自由。 上海·上海浦东国际机场

上海·上海浦东国际机场

一年两次季风,一次六个月。

四季大风吹转了很多大风车,它们在稻田、玉米地、高粱地、沼泽、榆树林、白桦林旁悠悠地打转。

在老家的四天就如往年十月秋天一样,带她们吃饭、周边转转,看看她们有什么生活需求,每一年都肉眼可见地观察到她们衰老,每一年都是倾听同样的家长里短。

故乡只有妈妈和奶奶了。

就像奶奶不知道我爸已经不在了,我妈也不知道我这两年在国外工作以及我生病了。

人在衰老和贫瘠的生活里也失去了对外界的关心。

这四天我头发掉的很厉害,碎发不停地落下来又松松地粘在皮肤上,脖颈子和肩膀上全都是松针样的头发,在风里摘下帽子,头皮便宛如草皮,被狠狠搜刮了一层。

风吹掉哗啦啦的杨树叶子,也吹走了我的头发。

这四天我每天都在正常带四个老人出游,每顿饭都正式地吃,只不过我在表演吃饭,再不像从前一样大胃王猛吃肉大口喝酒,而是掐着筷子抿两口豆腐或者软烂的土豆泥,喝一点随身带的热茶,如同一只小麻雀琢草籽儿。

没人发现我的异样,更分明的下颌线和猕猴桃脑袋都没有被注意到,也很好。

我本来也犹豫要不要说我自己现在的情况,要不要复述一遍我的出院记录上的描述。

最终还是什么也没说。

靠猛刷腮红和烈焰红唇保持着好气色,也忍着头发痒没及时去剃光头。

再不回来一趟,天气就冷了,我也更没力气了,就更见不到了。

人老了病了,都是见一面少一面的。

下午去机场之前浅浅分别,就像任何一次分别一样,但这次更没有任何沉重和不舍。

车开过广场的时候我看到有人在放风筝,想到去年我也路过去跟人家借风筝,没借到。

我从小就喜欢放风筝,在农村的小路上绑个塑料袋就跑啊跑,在大风里迎着风眯着眼把风筝带起来,可以跑一下午,不知疲倦。

有时风太大,就把塑料袋扯走了,我再悻悻地去做点别的,也没可惜。

风筝嘛,注定是要飞走的,能通过一根细细的线拴住它或者被它抓住的时候,是少数。

风筝自己不知道会去向那里,但是我总觉得它有它的归宿要去。

风都能把云吹走,带走一个风筝又算什么呢。

风筝自己可能也不害怕,毕竟最终会真正地自由。

上海·上海浦东国际机场

上海·上海浦东国际机场